Presenteou seu amado com uma clave de Sol tatuada entre as vértebras.

A cada toque de seus dedos leves, seu corpo se afinava com a secreta melodia que somente a ele cabia ouvir.

(Ludmila)

foto Jaroslaw Data

Arquivo do autor: Lu Saharov

Em nome do Pai

De meu pai russo, além dos anticorpos que me afastam definitivamente de toda e qualquer bebida destilada (que ele consumia prazerosamente) herdei uma biblioteca dos clássicos russos, escritos no idioma original: Tolstoi, Lermontov, Dostoievski, Pushkin, Gogol, Anna Ahmatova, Marina Tsvetaieva.

Afastada da pequena colônia que ainda sobrevive em São Paulo, busco neles o exercitar da língua mãe, receosa de esquecer expressões e palavras. Tenho comigo que olvidando meu idioma natal, o sentimento de orfandade se abaterá muito mais forte, tornando-me estrangeira dentro de mim mesma, turista acidental perdida numa memória que, se não bem vigiada, irá esgarçar-se sem possibilidades de restauro. Os livros trazem-me de volta a uma dimensão de luz na qual as palavras materializam-se em vozes, em comentários tão familiares, em frases ouvidas dezenas de vezes, impregnadas de significados que preencheram minha infância: Nomes próprios, apelidos, evocações, provérbios, costumes. Só quem domina um idioma por origem, e dele é afastado, saberá do que estou falando. Mas, o pai relia incontáveis vezes Guerra e Paz, Anna Karenina, Irmãos Karamazov, e também as aventuras completas dos Três Mosqueteiros e O Homem da Máscara de Ferro de Alexandre Dumas, vertidas para o russo. Volta e meia eu o surpreendia mergulhado nessas obras que ele qualificava como sendo “de grande fôlego”, cujos personagens passaram a fazer parte integrante de seu cotidiano, habitando-o com a desenvoltura íntima de quem já faz parte da família. O interessante é que Wladi (jamais chamei o pai de pai, e sim pelo diminutivo de seu nome próprio, Wladimir) mergulhava nas histórias e emocionava-se com elas como se as lesse pela primeira vez. “Será que você avalia, perguntava-me ele, as características tão peculiares à alma russa, imersa desde a mais remota idade, em batalhas físicas e morais…uma alma coletiva empolgada e arrebatada, moldada por uma religiosidade de entrega e temor a Deus, de súplicas de redenção e arrependimento pelas falhas humanas cometidas em momentos de covardia? Veja Tolstoi, por exemplo, um homem de educação refinada, um conde, um visionário, um profeta cuja fama atravessou fronteiras, o idealizador da política da não violência, lido e citado inclusive por Gandhi. Um escritor de cuja mente saíram romances inesquecíveis! Você sabia que ele viveu por cinqüenta anos atormentado por uma relação tempestuosa com sua mulher, entremeada por ameaças de suicídio e desaparecimentos, em meio aos quais geraram dezesseis filhos e morreu ancião, na estação de Astropovo, não longe de sua casa em Iasnaia Pollina, fugindo de sua Sofia Andreievna? Quem consegue explicar tamanha loucura?” Eu ouvia as histórias do pai atentamente. Era melhor que qualquer filme, qualquer novela. Sua admiração pelos escritores russos extrapolava os limites das obras criadas. Ele devorava também suas biografias, tentando acompanhar a lógica do pensamento de cada um, sua doutrina política, as angústias existenciais, como uma forma até, eu quero crer, de desculpar as suas próprias e inúmeras fraquezas. Quando o levei para o hospital, abatido pelo cansaço de viver, ele absolutamente aceitou qualquer trégua. Naquela manhã, ao lado da mesinha de apoio do sofá da sala estava aberto o romance Ressurreição. Nele, Tolstoi procurou criar um novo homem, com maior lucidez, tentando conduzir os povos a uma harmonia utópica, a uma ética que, infelizmente, só se concretizou nas ficções. Wladi partiu há quinze anos, quem sabe em busca da realização de todas essas utopias tão peculiares à alma russa, ou, quiçá, à todas as almas sensíveis de qualquer parte desse mundo, que hoje tanto me amedronta! Que saudade, meu pai!

(Ludmila Saharovsky)

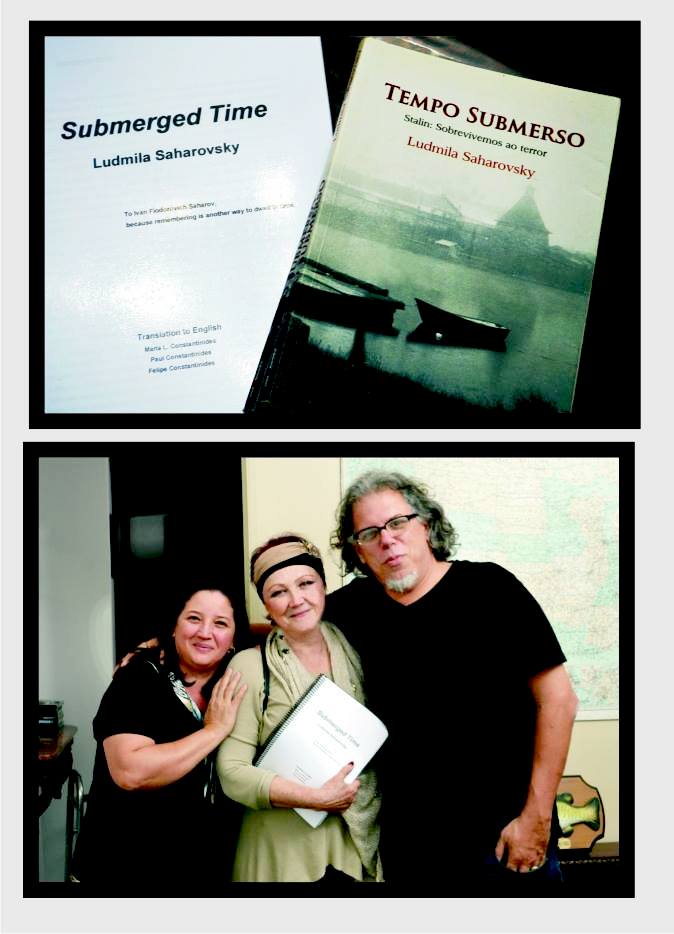

Submerged Time

Tchaikovsky

Não é maravilhoso? Sugar Plum Fairy

Conto mínimo: Imortal

Conto mínimo: Perseguição

Vaca Atolada

Pesquisando sobre os hábitos alimentares no Brasil Colônia, para meu próximo livro, fiquei sabendo que o garfo foi introduzido às mesas brasileiras, somente em 1836…depois da colher e da faca. E como comiam os habitantes da colonia? Com as mãos, ora essa! Havia também colheres de pau e facas para corte. O costume de comer com as mãos ainda predomina entre vários povos nesse nosso planeta, e eu, particularmente, acho uma delícia!

E, aproveitando os assuntos culinários, segue uma receita da época de nossos tropeiros, bem original de nosso Vale do Paraíba, que recebi de meu amigo Ocílio Ferraz: “Vaca atolada”

“A Vaca Atolada, hoje popular, foi receita muito refinada em séculos passados no Vale do Paraíba, pois o bovino era raridade nesta época. Este prato foi servido num hotel internacional (Festival Gastronômico de Ciclo do Tropeirismo no Vale do Paraíba em l982) com enorme sucesso. Após isto dezenas de empresas na região introduziram o cardápio tropeiro para os seus funcionários. Alguns servem a Vaca Atolada sem ir ao forno, adicionando mandioca já cozida. Por ser um prato forte, 3 quilos de costelas, serradas e limpas atendem 10 pessoas. Oriento servir com arroz com urucum e salada de folhas verdes (agrião, alface, couve, rúcula ou chicória). Alguns substituem a banana da terra ou banana nanica por batata doce cozida, indo ao forno. Essa é a receita que eu faço.”

Temperar na véspera costela de vaca picada, com sal, alho, cebola e pimenta do reino. No dia seguinte, cozinhar a costela em panela de ferro, com pouco óleo e todos os temperos, ela solta bastante água. Após o cozimento, colocar a costela, com o osso para baixo, em assadeira rasa e ir ao forno entremeada de banana da terra madura. Reforçar sutilmente com pimenta do reino. Ficando dourada servir na própria assadeira ou individualizar os pratos.

Drummond para todos

Nessa caliente Copacabana, onde há choque de tudo no espaço, e onde mineiros importantes ou não, perambulam, ou se exercitam, ou observam, ou se ocultam, foi bem cravada a estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade. Ela foi o inicio de uma serie de esculturas desse tipo por aqui – uma volta ao figurativo, de leve. O expressionismo, ou outros estilos, deram uma recuada, e a tendência é mundial – a arte para o povo tem de ser a arte que ele entende, e agora? Li uma entrevista de escultor mineiro, de tendência moderna, que alega viver de experiências.Tudo bem. E acrescenta que as experiências com a arte dizem respeito a ele só, e ponto final, “só ao artista interessa”. Eu não sei, mas por mais que tente não entendi. Sempre se sonha com a arte do povo, para o povo com o povo. Do jeito que a coisa vai, um dia, a gente tem de largar o elitismo, os requintes,as complicações, e tudo que é vivente vai poder pintar, esculpir, musicar, e filmar pelas ruas como bem lhe aprouver. Me lembro, como cita Ernst Fischer, sobre o pintor Mondrian, que prediz o possível “desaparecimento” da arte.” A arte desaparecerá na medida em que a vida adquirir mais equilíbrio” diz. O povão abraçou direto a mimese, gosta do velho poeta, sentado, de pernas cruzadas, óculos bem pessoais, olhando a Av. Atlântica. Pivetes já lhe furtaram esses óculos, mais de quatro vezes – são de bronze, e aquilo rende uns tostões pra comprar droga. Já vi ali, seres incríveis, em catarses inéditas. Um tipo africano angolano talvez, espanava todos os dias, hora certa, e monologava. Um mulato de barba, espera acabar a seção, e entra em cena. Diz que conheceu o poeta, que ele lhe dava uns trocados, tem direito a fazer a conserva. Cara amarrada, usa uma flanela surrada, rebrilha as curvas do metal, e canta. Sai o mulato, entram três moças do sul, lindas, alvas, sem sol do Rio na pele. Puras de graça e encanto, encostam as carinhas, umas nas outras – a da esquerda deita-se no ombro de Drummond, e um acompanhante bate a foto. Depois, vem a mim e pede que tire dos quatro. E é a hora do bebum, brabo, sem nome sem profissão, sem documento, traz um pano sujo. Ele cheira mal a distancia, e se achega a Drummond. Grudado, mediúnico, fala desconexo, pé descalço de unhas grandes, roupa em frangalhos. Grupo de turistas é afugentado, impossível tirar foto. Agora o poeta é dele, e só dele. Pensadores dizem que mendigos andam sujos, pra espantar gente, pra distanciar os homens. Mendigos têm uma imunidade natural, disse-me um psiquiatra – violonista e meio louco. Lembro-me da figura de Fernando Sabino, que eu avistava coincidente em horário de caminhada – sempre de sunga, só e caladão, pela ciclovia, parando invariavelmente pra ver esse bailado em volta do conterrâneo. Tal como a praça, a estátua do poeta ali é do povo, absorve suas aflições. Alguns desses bêbados, ou os que nós ousamos julgar alienados, muitas vezes se apossam do banco de Drummond, dispostos a ficar. Sendo grande a demanda pra fotos, chama-se logo um guarda municipal, que mata a pureza do colóquio. Aí, somente o mar do Posto Seis, ali em frente, num hiato das ondas, testemunha esse instante único, em que só um anjo de metal, foi capaz de acolher o indesejável, e lhe ouvir em silencio.

Copacabana – Janeiro de 2008

(texto de Fabiano Mauro Ribeiro)

Conto mínimo: Azia

Wilson Caritta

Nunca mais a vi, mudou-se para as páginas de um livro.

Junto ao poema, ela fica sentada nas linhas do que havia escrito,

em segredo, abraça todos os sentidos de um amor perdido.

Ao abrir o livro,

um leitor descuidado em desaviso,

encontra aquele amor distraído,

e não pula para a página seguinte.

Ela está esperando por todos os cantos da palavra

que alguém a resgate e devolva toda a sua história.

Recapitulei as páginas, carreguei as palavras e levei tudo pra casa,

(não há mais lágrimas para aprender), todos os livros vivos,

soltam um pouco de gente nas suas folhas.

Wilson Caritta.

o poeta nasceu em São Paulo em 1964. É autor de Rebeldes Olhos azuis (1988)

O profeta da Ilha (2002) e Poemas em Autoplágio (2013)