Confesso! Há épocas do ano em que me sinto muito antiga. Fico como que desfocada, totalmente excluída dessa realidade que me envolve.Tento mergulhar na rapidez do tempo presente e sua nova realidade, mas algo me arrasta inexoravelmente ao passado. É feito uma nostalgia: Uma saudade que surge devagarinho e quando me dou conta, ela já se instalou, e pronto! Entro no túnel do tempo e regresso à minha infância. E é sempre durante a Semana Santa que tenho as piores recaídas. Esse período chega despertando em mim uma solenidade, uma severidade, um mistério que hoje não mais se vivenciam. No antigamente, tudo ficava vagaroso e triste nesses dias. O martírio de Jesus refletia-se nos lugares, pessoas e costumes. O silêncio era mais denso, o luto materializado. Eu e minha família assistíamos à missa todas as noites, no monastério ortodoxo de Vila Alpina. Ouvir a leitura dos evangelhos no templo aconchegante iluminado apenas pela luz de velas, o insenso acalmando os sentidos, resultava num consolo mágico à alma dos que acompanhavam o drama da traição. Aquela, perpetrada por um dos discípulos queridos do Mestre e a negação, por três vezes, de outro. O julgamento de Poncio Pilatos, lavando as mãos num gesto que o eximia de qualquer culpa, a Via Crucies percorrida sob o peso da cruz e chibatadas, o terror da crucificação, do coroamento com espinhos eram novamente vivenciados por nós. A noite surgindo em pleno dia sobre o Gólgota, a cortina do templo rasgando-se de alto a baixo, a lança perfurando as vértebras de Jesus, a descida do corpo morto, o sudário. A pesada pedra selando o sepulcro. Esse enredo permeava de angústia meu coração de criança que doía e se apertava em nó no peito, por tantas crueldades perpetradas contra um inocente. Os aparelhos de rádio e de TV. permaneciam desligados na maioria das casas. O máximo que se permitia era assistir aos filmes bíblicos, reprisados a cada ano, com Débora Kerr, Victor Mature, Charlton Heston, Jean Simmons, sobre a Paixão: Paixão de Cristo. Carne não se consumia, e não apenas na Sexta-Feira Santa, mas durante toda a semana. Os mais devotos passavam sem ingeri-la, a quaresma inteira. Finalmente chegava o Sábado de Aleluia e pelas ruas dos bairros procedia-se a malhação do Judas. Em inúmeros postes ele era amarrado e espancado até a completa destruição, quando as palhas soltavam-se de suas entranhas de trapos. Que ritual! Parecia que, espancando o delator, finalmente, a justiça era feita! Absolutamente ninguém se lembrava do “Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem” que o próprio torturado suplicara naquela longínqua época!

Mas, o mistério dos mistérios, para mim, eram os ovos de coelho. Eles surgiam multicoloridos, em ninhos, na maioria das casas, como por encanto. Nunca conseguiram explicar-me, que relação havia entre ovos e a Ressurreição. E de coelhos ovíparos, ainda por cima! Recentemente, li que essa tradição é celta, e liga-se a Eostre, deusa da vegetação e do renascimento. Mas, a quem, realmente, isto hoje interessa? Vivemos um tempo em que mistérios caíram em desuso. Como toda a tradição desta dolorosa Via Crucies que um dia nos redimiu…

Feliz Páscoa!

(Ludmila Saharovsky)

(Crônica publicada no Jornal O Valeparaibano)

Arquivos da Categoria: crônicas

Jacareí, 360 anos

Era 1975, e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacareí, lançou um concurso de crônicas, contos e poesias intitulado: A Cidade e o Rio, para o qual eu enviei este texto que acabou sendo o vencedor na categoria de crônicas.

Por conta dele eu recebi uma “Moção Congratulatória” da Câmara Municipal de Jacareí, naquele ano, e meu texto foi publicada com destaque nos jornais da cidade.

A partir de então, fui convidada para ser cronista no periódico O Combate, de meu saudoso amigo Toninho Lorena, onde permaneci escrevendo até seu encerramento, e que me deu visibilidade e rendeu convites para publicar em jornais e revistas da região do Vale do Paraíba.

Hoje, minha cidade comemora 360 anos. Assim, quase quatro décadas passadas, eu o publico novamente, pois faz parte de minha historia dentro da cidade que me acolheu e que me permitiu crescer e ser feliz.

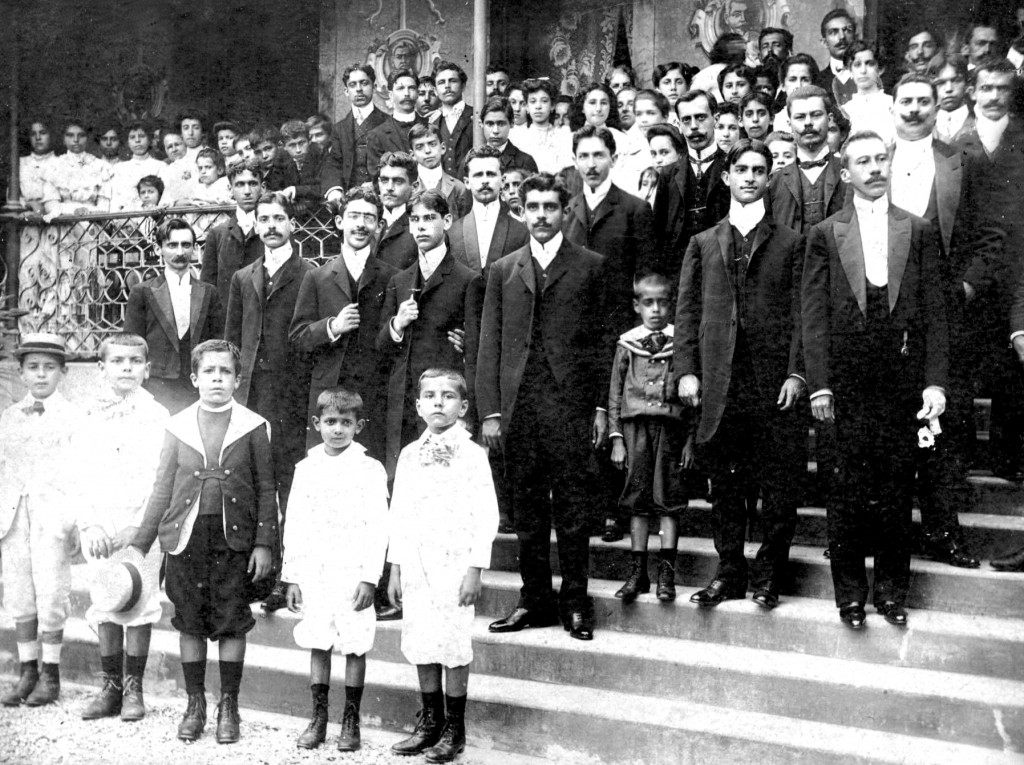

As fotos que ilustram esse texto foram adquiridas durante minha gestão frente à presidência da Fundação Cultural de Jacareí, da coleção de Mir Cambusano e hoje fazem parte do acervo de documentos visuais do Arquivo Público Municipal.

Pra você, Jacarei, esta “A cidade e o rio”

Cidade, cidade, ci

É preciso que eu descubra uma forma de transpor para o papel o que me vai na alma.

Um processo novo que transforme a letra em vida, para que a crônica surja como a própria realidade.

E eu tento. Capturo o instante e o aprisiono e, suavemente, vou me introduzindo na essência das palavras, então, transcendendo os limites que o papel impõe, rompendo todas as barreiras surgem A cidade e o rio, misto de cônica, ensaio e poema, pois, que cântico maior pode existir do que o inspirado pela vida, em seu dia-a-dia?

Matéria prima composta pela junção da lógica e da emoção, meu tema é:

A cidade:

Ela estende-se na paisagem e desabrocha no silêncio.

Ouço-a dentro de mim e ao derredor – meu corpo inteiro imerso em seu, e em nós, o ritmo da essência pulsa com o sabor peculiar desse sentir abstrato.

Seu rosto tem mil faces e de suas entranhas surgem multidões de homens e mulheres (carregando?) carregados pelo forte instinto de sobreviver.

E eu vejo as placas nas esquinas com nomes dos que passaram, e vejo os largos, clubes, albergues, hospitais; a nova praça dos velhos poderes; as duas pontes sobre o eterno rio.

E observo o solar antigo de janelões enormes com largos corredores impregnados pelo aroma do tempo que passou. E entro nos espaços que pressinto para mim abertos, buscando neles a seqüência de ruídos para compor a melodia do amanhecer: passos, latidos, risos, buzinadas; rumor das fábricas, dos carros, do rápido das dez, que em trilhos corre e corta a cidade ao meio. E falas, gritos e frases soltas mesclam-se ao som inconfundível dos sinos da matriz. É a melodia eternamente inacabada, inabalável. A harmonia da desarmonia. A vida que se vive e se vê. E nela nascimentos e mortes se sucedem e vidas brotam qual flores em jardins, nem sempre bem cuidados: meus jardins/os seus.

Pergunto então: Até que ponto seus domínios me pertencem, se eu sou seu grito e ela meu silêncio e de gritos e silêncios somos ambas preenchidas? Se sua noite me acalenta e em seu novo dia eu me transformo? Se sou ator e ela o meu teatro?

Coexistimos. Vamos ambas crescendo e amadurecendo às margens de um rio.

O Rio

Do rio eu sigo o fluxo navegando águas nem sempre calmas por caminhos tortuosos. Enfrentando os ventos, as chuvas, as inundações.. Inserida em seu tempo e cenário. Nele ninguém me prende. Sou livre e me entrego e ele me recebe, sempre, como ao filho pródigo acolhe o pai.

Meu rio. Meu reinício. Meu rioinício.

E não é ele a grande veia que sustenta a vida?

Sua pujança espanta e quase dói. Dói como a busca de palavras certas para exprimir idéias pressentidas. Dói como o mistério da vida que em vão tento decifrar.

Minhas perguntas todas em suas águas estão lançadas. Difícil é decifrar suas respostas, embora eu sinta que nele se encontra a única verdade para mim.

O rio é meu segredo, que docemente eu guardo.

Eu, a cidade e o rio

Encerro a idéia, a crônica, o ensaio.

Termina a magia do momento aprisionado.

Fora encontra-se a realidade da vida, dos sinos, dos gestos, dos vários idiomas, do amor e desamor. E estão as angustias tão humanas, o nervosismo e a calma, e os monólogos e diálogos e todas as funções.

E permanecem rostos, praças, ruas, avenidas, buzinas, semáforos, postes e faróis. E estão as árvores que florescem e fenecem com pássaros e flores e cães e gatos vivendo nos quintais; e bancos de jardins e bancos de dinheiro, e morros e bicicletas sempre na contra mão. E permanecem os buracos, calçadas, bares, clubes, lojas e o Cinemão. E tem a JAM formando seus guardinhas e a banda e os coretos e os rojões. E o Combate, e o Diário e a nossa Radio Clube. A Prefeitura, o Fórum e as antenas/torres de Tv. E vivem engenheiros, advogados, médicos, poetas. Leões, Rotarianos e maçons. E também vivem meretrizes e pedintes, ladrões e operários. E estão a lua, o rio, as chuvas de janeiro, e o tráfego confuso, a poluição…

E permaneço eu também – meu nome se anuncia: Lu, simplesmente, como gostam de chamar.

Procuro, insistente, deixar um marco, o meu registro. Algo como se fosse: “Hei! Também estive aqui! Aqui vivi, compus, sonhei, cantei e vivo ainda.

Eu pássaro. Eu peixe. Eu flor e eu, também, às vezes gente. Eu, gente às vezes…

O resto não importa. Não passa de ilusão.

É noite. No silêncio do quarto ecoa seco, o ruído das teclas no papel, das frases rápidas que nascem e tingem com significados a folha em branco.

A madrugada se aproxima e eu me preparo. De novo sigo em busca do momento que torno a pressentir…e amanhece! E é isto, apenas, o que me vem da vida, do rio e da cidade: (da qual eu sinto, num vislumbre, todo o peso dos 323 anos que também vivi.) A vida que flui de mim a cada aurora.

De mim, Ludmila, nesta Jacareí.

(Ludmila Saharovsky em 1975)

Retratos de Mulher

Retratos de Mulher

*Ruth Guimarães

A lenda hindu, plena de poesia, conta como foi criada a mulher: com as curvas dos rios, a agitação da onda, o perfume da flor, o colorido da rosa, a suavidade das rolas, o mistério do luar, o arfar do brando zéfiro, a música dos gorgeios, e por aí vai.

O deus criador usou também na escultura gentil a maldade astuta da serpente, a malícia da raposa, o efeito letal dos venenos; e assim danou para sempre a sua obra. Acrescentou-lhe o sal do pecado da sensualidade, da mentira e da preguiça. Mulher.

Agora, a lenda judaica:

Jeová, primeiro refletiu sobre de qual parte do corpo do homem poderia se servir, para esculpir a mulher. Teria que ser material nobre, osso, cartilagem, carne, vida, em que usaria o cinzel. Andavam longe do tempo em que para suscitar vida humana, lançara mão da mísera argila, lama da terra, de que foi feito o primeiro homem.

E disse Jeová, consigo mesmo, uma vez que ainda não estavam bem ultimados os interlocutores:

– Não quero formá-la da cabeça, para que ela não levante a sua em demasia e não se coloque acima do companheiro, com arrogância de pensamentos vãos. Não quero conformá-la do olho, não vá a fragil criatura espiar, espionar, espreitar por toda parte, arreliando os outros seres recém-criados. Nem quero retirá-la dos ouvidos, para que não dê atenção a murmúrios malévolos, insinuações sutis, sussurradas na concha cor-de-rosa das orelhas. Que sua tendência não seja para aquiescer à sedução do seu arqui-inimigo, o Zombeteiro. Nem tirarei da boca, nem da língua, para que não fale demais e não repita quanto escute, armando enredos. Nem do coração, para que não se torne ora sentimental, ora irritável. Nem da mão, para que não arrepanhe todas as coisas boas, com garras ávidas. Nem do pé. Não deambulará por aí, em vez de cuidar dos deveres.

E decidiu Jeová.

-Mas eu a farei da costela, parte tão casta, que, mesmo que o homem esteja nu, a costela está coberta.

Qual terá sido o retrato final da mulher, retirada de parte tão casta?

* Ruth Guimarâes (Cachoeira Paulista, 13 de junho de 1920) é a escritora mais querida de nosso Vale do Paraíba.

Membro da Academia Paulista de Letras, é poetisa, cronista, romancista, contista e tradutora brasileira

Dentre suas obras destacam-se:

Água Funda. Porto Alegre, Edição da Livraria do Globo, 1946

Os Filhos do Medo. Porto Alegre, Editora Globo, 1950

Lendas e Fábulas do Brasil. São Paulo, Editora Cultrix, 1972

Dicionário de Mitologia Grega. São Paulo, Editora Cultrix, 1972

Crônicas Valeparaibanas. São Paulo, Centro Educacional Objetivo/Fundação Nacional do Tropeirismo,1992

Contos de Cidadezinha. Lorena,Centro Cultural “Teresa D’Ávila”, 1996

Calidoscópio – A Saga de Pedro Malazarte. São José dos Campos, JAC Editora, 2006.

Histórias de Onça. São Bernardo do Campo, Usina de Idéias Editora, 2008. Volume I do Projeto Macunaíma.

Histórias de Jabuti. São Bernardo do Campos: Usina de Idéias Editora, 2008. Volume II do Projeto Macunaíma.

Le voyageur sans bagage

“Le voyageur sans bagage” é o título de algum livro ou peça, nem sei mais de que autor, e que, a cada viagem que faço, recito feito mantra! Ah! Como eu gostaria de ser esse viajante sem bagagem! A idéia do despojamento me atrai, mas, até torná-la um hábito, é longo o caminho. Sempre que planejo uma saída, mudança, um novo início para qualquer atividade, deparo-me com a presença de tantas coisas das quais não mais preciso e, no entanto, não consigo me desfazer! Quanto volume vou acumulando em meu entorno: recortes de jornais, cartas, bilhetes, velhas agendas. Para que as guardo afinal? Devo ter uma dezena de chaves que não combinam com nenhuma porta, caixinha, cofre, mala, baú, mas estão lá, aguardando serventia. Parafusos soltos, arruelas, moedas sem valor, botões, selos, eles formam em casa um sebo tão colorido quanto inútil. Jamais algum botão avulso consegue combinar com o perdido: ou falta-lhe mais um furo, ou o tom é ligeiramente diverso, o tamanho “quase” passa pelo caseado. Assim eles vão para vidros e aguardam por algum milagre que os reaproveite. Também! Não ocupam espaço algum, eu rumino com os meus, bem abotoados! Outro dia resolvi por em ordem as cartas que recebo de amigos. Desfazer-me, quem sabe, de cartões de natal, de aniversário, dos bilhetes escritos pelas crianças,(elas cresceram!) e viajei a tarde inteira! Puxa! A Márcia Argenton, em 68 escreveu-me da Índia, e hoje, por onde andará? Perdeu-se de mim, mas o postal é a prova concreta de nossa amizade de adolescência. Como destruí-lo? Luiza Irene Galvão, e seus cartões tão carinhosos, com palavras amigas que me tocam fundo a alma! Os poemas inéditos de Dyrce Araújo, manuscritos, tesouros de rara beleza! E os bilhetes de Mestre Justino, rabiscados em meio a esboços de futuros desenhos? Como me desfazer deles, se meu querido amigo já se foi, como Guima Pan, que me brindava com cartas de oito, dez páginas praguejando contra os devastadores da natureza? E os envelopes das cartas de Dailor Varela? Só eles valem por toda a poesia concreta que ele já produziu. Chegam cheios de colagens, endereçadas à Ludmila Maiakovsky, coloridos, rabiscados, os selos colados de ponta cabeça. São relíquias para mim. Resultado: Tirei tudo das gavetas, ventilei e reorganizei num fichário que não consigo mais fechar. Fechário! grito, mas ele não me obedece! Mas, voltando ao despojamento, retorno à infância. Meu quarto dividido com o de minha avó, virginiana, ordeira ao extremo, despojada e minimalista em suas posses (depois que duas guerras a deixaram apenas com a roupa do corpo) ela vivia numa simplicidade de monja. Não guardava nada, não se apegava a coisa alguma material: nem roupas, enfeites, plantas ou animais. Apenas seus velhos e amantíssimos ícones, elo de ligação espiritual com a pátria e as fotos dos amigos perdidos tinham importância. Aos poucos eu fui preenchendo todos os espaços com meus badulaques até o dia que ela me disse: Ou você se organiza ou muda do quarto. Mudei! Hoje olho ao meu redor e penso: o que não me fará falta? Oras, tudo é possível de substituir, descartar, doar, trocar, mas eu gosto de casa cheia de lembranças. É meu jeito de interagir com o mundo que me cerca. Só se, Deus me livre, acontecer algum acidente de percurso e tudo sumir, como num passe de mágica! Só assim recomeçarei a caminhada lá adiante, livre e leve, com a roupa do corpo, numa casa pequenina em que meus passos não me levem às flores, à coleção de elefantes, aos Cds, quadros, porta retratos, gavetas, caixinhas, bilhetes, agendas, livros, velhos cadernos de receitas, perfumes, batons, botões, e tantos “trens” que no final, fazem toda a diferença! Sei que é preciso abrir espaços para que o novo entre, mas, sempre tem uma frestinha por onde ele pode se insinuar e depois, há muitas outras maneiras de se treinar o desapego, não é mesmo? (Ludmila Saharovsky)

(crônica publicada no jornal O Valeparaibano)

Gaia

“Eu estou apaixonado / por uma menina Terra / signo de elemento Terra / do mar se diz Terra à vista / Terra, para o pé firmeza / Terra, para a mão carícia / Outros astros lhe são guia /Terra, terra”… (Caetano Veloso)

Gaia, Geia, Terra, Mãe. Mãe Terra.

Na Mitologia grega, ela nasceu imediatamente depois do Caos, a desordem primordial do Mundo e, sozinha, gerou o Céu, as Montanhas e o Mar. Adorada como divindade pelos antigos, a terra era respeitada como fonte de toda a vida. Em seu ventre fecundo sementes transformavam-se novamente em árvores e frutos. De suas entranhas jorrava a água que aplacava a sede de homens e animais, irrigava plantas, fornecia alimento, permitia desbravar novos horizontes. Em seu louvor ergueram-se templos e se fizeram sacrifícios. Ela sempre ofereceu a seus filhos alimento e abrigo. Passou-se o tempo, e o homem afastou-se do espírito divino que ela encarnava. O pensar científico enterrou a intuição e a comunhão com a terra, até que, em 79, James Lovelock, um cientista inglês, criou a Hipótese Gaia, voltando, de certa forma, às origens, ao afirmar que nosso planeta é um corpo vivo, e que os oceanos, massas terrestres, ar e as distintas formas de vida são seus órgãos. “As condições químicas e físicas da superfície da Terra, da atmosfera, e dos oceanos tem sido, e continuam a ser, ajustadas ativamente para criar condições confortáveis para a presença de vida, pelos próprios elementos viventes. Isto se coloca em sentido oposto ao saber convencional que considera ocorrer o contrário, que a vida adaptou-se às condições planetárias existentes na Terra”. Ao entendermos isso começamos a divagar e a questionar: Se a Terra é um ser vivo, como devemos compreender a Vida? Nós também seríamos uma parte de seu sistema? Há uma grande diferença conceitual entre sermos parte dela ou sermos meramente hóspedes em sua superfície. Hóspedes predadores! E, praticante da escrita que sou, plantadora de sementes/palavras, divago e vou um pouco mais longe, quando percebo que o exercício da agricultura e o da literatura confundem-se. Ambas manejam energias de vida e possuem a mesma função e intenção: Pelo sopro criativo do verbo surgiu o mundo e todas as forças que o compõem. Pela vocação maternal de Gaia, o planeta pode criar, de si, a vida e a natureza.

Pela força viva da palavra, o homem pode disseminar a cultura e compreender a si próprio e à sua primitiva matriz de vida: o barro do qual surgiu. Aliás, a palavra cultura provém do termo latino, “cultus”, utilizado pelos romanos para nomear a ação do camponês de preparar a terra, de criar uma série de condições para plantar sementes que pudessem crescer e florescer. E escrever é apenas outra forma de semear: informações, idéias, conceitos, que no terreno fértil das mentes receptoras, transformam-se em flores e em frutos do saber. Cultivar é um verbo mágico, é um verbo único que obedece a ritos, regras, estações, cuidados e exigências. Obedece, principalmente, aos ritmos imutáveis da vida e da morte. Da terra viemos e para ela retornaremos: útero e túmulo de toda a vida que nela se perpetua.

(Ludmila Saharovsky)

(Crônica publicada no jornal Valeparaibano, SJcampos)

Verão I

É verão e o calor prossegue materializando cheiros e suores ardentes, embriagando-me de luz. Essa quentura palpável que gruda na pele, que se corporifica numa espera pesada, sem vento, sem clemência, sem frescor, sem uma aragem. Essa estação repleta de pastos queimados de sol e de palavras morrendo de sede dentro da boca. Essa incandescência sem brisas nem concessões à uma sombra amiga, qualquer que seja, de onde quer que venha! Essa febre que me transporta ao deserto de mim mesma, à uma sonolência improdutiva, à dificuldade intransponível que as coisas paradas provocam em nós.

Olho pela janela e pressinto camelos levantando o pó sobre a areia escaldante das dunas, que se multiplicam e multiplicam numa paisagem minimalista. Onde o sonhado oásis? Quem sou eu, me pergunto, envolta neste sudário de linho cru, caminhando em silêncio pelas ondulações arenosas sob meus pés cansados. Eles, que carregam esse pesado fardo de carne e ossos…e, por vezes, também asas! E para onde vou? Existirá um bosque refrescante além desta vidraça? Desse muro? Desse jardim sedento?

Dor? Nenhuma! Apenas a indiferença colorida por tons secos e um sol que, às vezes, é simplesmente um caleidoscópio multiplicando irradiações de tédio e preguiça.

Assim como eu, a tarde indolente também se arrasta, cumprindo um itinerário de esperas. Aguardamos, ambas, que a noite caia e nos resgate, e nos redima, e nos refresque, e nos envolva no estado de graça que traz em si. Ah! Essa leveza, essa bem aventurança de céu que finalmente reflete a luz fria da lua! Um céu repleto de estrelas e constelações. Ele se abre sobre nós e brilha e nos conduz à quietude e ao silêncio, aos sonhos e anelos. Esse céu que nos absolve das angústias e nos permite descansar.

Aguardo a noite ansiosa, porque ela me permite a fuga, ainda que momentânea, de compromissos e rotinas, de desertos e caravanas, de dunas e camelos.

À noite dispo-me de mim. Desfaço-me do peso de meu corpo, de suas tantas sinas e calvários e me permito anelar por rios e lagos repletos de água cristalina. Por garças alvas e peixes azuis. E tâmaras e figos frescos. E riachos e cascatas. E o vento trazendo enfim a chuva benfazeja. À noite impregnada de tantos mistérios, escura e veludosa, eu peço que me acalente e me embale. E, contrariando os instintos primitivos que nos levam a hibernar no inverno, quero adormecer agora, neste interminável verão, e despertar, apenas, quando se fizer, de fato e de novo, a primavera.

(Ludmila Saharovsky)

A cidade que nos tem

Eu acredito que lugares, assim como pessoas, possuem alma e carma.

Eles, como nós, passam pelo ritual de nascimento, registro, batismo. Recebem um nome, um padroeiro, seguem um destino. Crescem, amadurecem, multiplicam-se em ruas, bairros, distritos. Adoecem e são tratadas. Ás vezes adquirem moléstias crônicas, que carregam como fardo, por séculos. Outras, chegam a falecer: cidades mortas. E todas elas ostentam inúmeros perfis: Há as tímidas e retraídas, que recusam-se a marcar presença. Há as festeiras, eternamente iluminadas, produzidas, fervendo de gente. Tem as que não param de trabalhar: dia e noite suas altas chaminés cospem fumaça e fogo pelos ares. Existem as incrustadas em montanhas, glamourosas, com DNA europeu, arquitetura requintada.E há as bem caipiras, de uma só rua, com galinhas ciscando e cavalos pastando livres e felizes por entre as cercas de bambu que separam hortas e casas caiadas. Há as de pele tão seca, que ostentam profundas rachaduras e as que transbordam água, ornadas por rios, cachoeiras e lagoas. Existem as que possuem lendas e mistérios, e outras que desconhecem a própria origem. Tem aquelas cujo solo é santificado por basílicas e milagres, e as simplesmente à toa, sem eira nem beira, sem lei nem justiça. Se nós nos abrirmos para os espaços e aguçarmos nossos sentidos, poderemos perceber com clareza que os lugares comunicam-se conosco, e nós ou aceitamos sua vibração e criamos raízes, ou, simplesmente, passamos ao léu, sem deixar qualquer pegada. As cidades palpitam, confidenciam, reclamam, cobram. Assim como as casas (que também possuem alma) e adquirem, com o passar dos anos, cada qual o jeito e até o cheiro de seus donos, as cidades vão assimilando e refletindo a personalidade de quem as habita, uma vez que somos nós quem lhes outorgamos estrutura, a organização de um perfil particular e uma personalidade própria. As cidades, como as pessoas são dotadas de uma certa independência e livre-arbítrio. Elas tem amor próprio e dignidade. Não é fato raro nem isolado que respondam aos mal tratos que recebem transbordando rios, ruindo pontes, desbarrancando encostas, ou então partindo-se ao meio e recolhendo em suas entranhas toda uma estrutura que a agride, mas, embelezadas com jardins e parques, animais e aves, poesia e arte que lhes alimentam a alma, plasmam em nós o bem estar que emitem. E elas sofrem também de nostalgia. Ah! Aquele solar! Aquele antigo convento! Aquele teatro! É quando vagam por dentro da neblina densa da memória: recordam sons, recolhem confidências, rememoram segredos, resgatam anônimos heróis e amantes e conseguem até contagiar-nos, despertando em nós,sentimentos e emoções latentes. Nestes momentos, afloram em cada um, de maneira inusitada, fortes rompantes de cidadania, que nada mais são, do que uma declaração de amor pela cidade que nos tem. Então, adotamos praças, restauramos prédios históricos, recolhemos tênues sinais deixados por nossos antepassados, engajamo-nos em lutas para salvar um rio, um parque, um monumento, um bairro. Em momentos como estes, homens e lugares reconhecem-se unos. Respeitam-se e interagem em perfeita sintonia. Nestas raras ocasiões, a prosperidade se instala e a humanidade é brindada com épocas de ouro, com obras majestosas que glorificam e celebram a vida, tornando-se sólidas referências para as gerações vindouras. Tudo o que os lugares almejam é que o homem lhes reconheça o espírito e a serventia. Que neles respeite o “anima mundi” que a tudo e a todos permeia. Que os honre, ame e proteja, porque são seu lar.

E há momentos, como esse, em que assistimos, pasmos, as cidades se convulsionarem, abrirem feridas sangrentas, gritarem de dor, revolta e medo, e nós, espectadores assustados, nada podermos fazer, pois sempre chegamos, infelizmente, “tarde demais!”

(Ludmila Saharovsky)

Tanto riso…tanta alegria!

Atrás de incontáveis máscaras havia um rosto, ou , poderia dizer-se também, sem medo de errar que, atrás de incontáveis rostos existia uma máscara.

Dilema! Tanto tempo fundidos – as máscaras e os rostos – que era difícil distinguir qual era qual.Indecifráveis, todos lhe pediam exclusividade. Mas, e para além?

Para além, o desconhecido. As trevas encorajavam-na a desvendar definitivamente este mistério de sua existência, enquanto a brisa leve dançava nas cortinas: odalisca envolta em transparentes vestes, chamando-a para a vivência seguinte, como nos contos das Mil e uma Noites.

Ela olhou-se atentamente no espelho, buscando pistas: a pele claríssima, de porcelana. O riso desenhando tristemente a boca. E uma lágrima, do olho esquerdo, escorrendo pela face, lenta. Não conseguiu secá-la. Estava impressa. Na máscara? No rosto? Em sua alma? No cristal?

Apalpou-se com a ponta dos dedos e estremeceu. Sua face não sentiu o leve toque. Aproximou-se mais. Ficou tão junto que percebeu o hálito recobrir o vidro com textura adamascada. Olhou-se fundo, nos olhos e só então percebeu o rosto. Mas ele também não se movia. Estava absolutamente impassível, impenetrável.

Lá fora, a vida, as luzes, os ruídos… os blocos, as escolas, as pessoas. Tudo em movimento. Ela buscou , aflita, sua voz na distância. Procurou ouvi-la dentro da noite, perdida entre tantas outras, na esperança de saber-se viva ao menos pelo som. Não obteve um simples eco em resposta. Quanto esforço para revelar-se! Que espaços necessitava de transpor? Qual tipo de persona procurava? Com qual identidade sairia, inaugurando finalmente, em si, a festa? Não conseguira, em tantos anos, assimilar a linguagem híbrida das ruas, partilhar da alegria geral, soltando-se, suando e sambando. Era estrangeira naquele meio. Emigrada de longínquas planícies tentava aprender em vão os costumes desta terra alheia. Buscava por milagres que não aconteciam, por paisagens frias que derretiam abaixo do Equador, por lembranças que não a resgatavam. Foi quando recorreu à primeira máscara: aquela personagem até que lhe caíra bem! Usou-a por algum tempo, criando à sua volta um novo mundo. Mas, imersa numa realidade que também não lhe pertencia, logo sentiu-se pouco à vontade e experimentou a seguinte. Da qual também se cansou. E assim foi vivendo, de salto em salto, de fantasia em fantasia, de porto em porto, na vertigem de ser sempre outra. E, na magia de reinventar-se, acabou perdendo sua verdadeira face. Ah! E como era difícil reencontrá-la! Quem era ela afinal? Desdobrara-se aos poucos entre tantas cidades, fugira de olhares que a perscrutavam, da constante curiosidade dos passantes, refugiando-se em identidades, outras. Transportara-se em viagens intermináveis em busca de suas raízes, para além do tempo, num mar de estrelas e constelações. Mas hoje, particularmente agora, sentia-se tão cansada! Olhou novamente para o rosto, aquele, por trás das máscaras e resolveu que chegara a hora de assumi-lo. Estendeu as mãos, tocou-o com infinito carinho, até que finalmente, ele se moveu. Olhou para ela, de dentro do espelho e, retirando toda a pele humana, lhe sorriu.

(Ludmila Saharovsky)

As cores da noite

Lentamente a cidade vai escurecendo, e já uma enorme lua cheia ilumina o céu. A lua é um carimbo cintilante que ora aparece, ora desaparece por trás dos biombos de nuvens…A noite nasce e, coisa estranha…nenhuma lâmpada se acende! Escurecem postes, ruas, praças e quintais. Escurecem prédios, casas, quartos e varandas. Custa-me um pouco entender o que se passa: Falta luz! Luz elétrica! Uma nova circunstância instala-se ao meu redor a partir dessa escuridão primitiva, e até que novas ordens cheguem ao cérebro, sinto-me perdida. Onde coloquei os fósforos? E as velas? Enquanto penso, outra cintilação me surpreende. Um vaga- lume! Um vaga-lume risca o espaço e ilumina o breu. Há quanto tempo não vejo essa pequenina lanterna voadora que pisca e pisca desenhando imaginárias rotas aéreas nos jardins? O mesmo período em que não me sento na varanda com o único compromisso de observar a noite e suas cores…A noite e seus sons…A noite e seus odores. O mesmo em que não desligo voluntariamente as luzes artificiais e deixo-me envolver, eu também, por essas trevas benfazejas que me lançam numa quietude de alma que contagia corpo e mente. Uma antiga seresta ecoa dentro de mim: Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho, o luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata de raríssimo esplendor… Longe, lá no horizonte, (vejo?) intuo essa mesma claridade delicada pousar sobre a Mantiqueira. Ah! A Serra deve estar coalhada de pontinhos luminosos! Recordo-me de uma noite como essa, no topo da Pedra do Baú, quando, reunida a um grupo de amigos, eu aguardava pelo espetáculo de um raro eclipse lunar. A cidade a nossos pés, lentamente vestia-se de luzes, enquanto nós, sentados sobre a pedra éramos brindados pelo bailado em espiral de tantos pirilampos, que o eclipse tornou-se secundário. Ali, ninguém sentiu em momento algum a falta de claridade, pelo contrário, mergulhamos em nosso universo particular com seu próprio ritmo de luz e sombra. Mas, nessa noite de agora,Tão longe da Mantiqueira, meu olhar pousa sobre a imensidão dos pampas e a lua, que flutua no céu, sinto que me observa. Sua longa veste é de tule azul estampado de estrelas. Ela está acordada revelando todo o esplendor de seu rosto cheio, enigmático, sereno. Lua/ Ártemis/ Hécate, décima nona carta dos arcanos maiores do Tarô, de tantas variadas faces que se alternam na penumbra e também em nós, permitindo que nossa alma se manifeste, igualmente, em seus variados nuances, humores e disfarces. Para ela compomos versos e canções, inventamos que um dragão alado a habita, enviamos sondas e foguetes. Protetora de magos e de amantes, será que ela própria adivinha toda a força que canaliza e reflete? Sem ela, o céu noturno perde todo o mistério e magia. Sem sua presença, o que seria de nossas fantasias? Haveria cenário para histórias de lobisomens, bruxas, fantasmas e vampiros? Que princesa perderia seu sapato de cristal fugindo em desabada correria antes que os primeiros raios de luz solar a alcançassem e rompessem o feitiço das fadas? Ah…somos criaturas lunares pois é à noite que se revela nossa essência permeada de emoções e necessidades, às vezes inconfessáveis, e a fantasia galopa solta ao sabor da aragem noturna. Com o nascer do sol o encanto se desfaz, a fantasia termina e somos atirados de volta á realidade de trabalho, compromissos, correria e tantas indelicadezas. Somos criaturas lunares, e, no entanto, quase não nos permitimos vivenciar esses encontros que alimentam nossa criança interior, nos acalentam e acalmam. Permiti-mo-nos, tão pouco, resgatar a mágica sinfonia da noite composta de luz e movimento, que só em quietude de alma podemos ouvir sentir, entender e possuir. (Ludmila Saharovsky)

Natal de antes

Era a década de 50 e nós éramos apenas mais uma família de refugiados vivendo no Lager Parsh, em Salzburg, onde nasci. E, também, era Natal!

Naquele campo, dividíamos moradias coletivas. Nele, não havia espaço para comemorações particulares. Assim, todos os moradores reuniam-se, sempre, num dos barracões, onde se instalara a pequena Igreja Ortodoxa Russa – palco de atividades sacras e profanas.

A vida, então, era completamente improvisada. Celebrava-se, a princípio, o milagre de ter sobrevivido à guerra. Respirar junto aos seus era o maior de todos os presentes! E as crianças, à volta, endossavam a certeza de que o futuro já estava acontecendo!

Nas festas, cada família trazia o que de mais gostoso encontrasse em sua modestíssima dispensa, para partilhar. Armava-se então uma enorme mesa de tábuas, ao redor da qual todos confraternizavam.

Para nós, crianças, o Natal era a data mais aguardada, não pelos presentes, que não existiam, mas pela mágica visita de Papai Noel, em carne e osso. Ele nos sentava em seu colo, distribuía balas e o tão cobiçado tablete de chocolate, que eu demorava dias para degustar: um bocadinho de cada vez…assim, o prazer perdurava por mais tempo!

A árvore de natal armava-se no meio da rua recoberta por neve, e recebia os enfeites mais inusitados: pássaros de dobraduras, laços de fita, enfeites confeccionados em papelão, biscoitos embalados em papéis coloridos, saquinhos de balas, frutas, pinhas. Muitas, muitas velas eram acesas em suportes presos aos seus galhos, que brilhavam feito vaga-lumes pousados no cipreste, dentro da noite. Ela era montada antes da ceia, que acontecia no interior da igreja, e desmontada em seguida. Certamente não se manteria ornamentada depois que a primeira nevasca noturna caísse!

O pároco sentava-se à cabeceira e a ceia só começava após a missa e a bênção de todos os alimentos. As crianças maiores recitavam poemas decorados para a ocasião, antigas canções natalinas eram entoadas por todos os presentes enquanto os pequenos divertiam-se brincando de roda à volta da árvore. A chegada de Papai Noel era o clímax dos acontecimentos. Nós o esperávamos com um misto de deslumbramento e receio de que ele pudesse, sabe-se lá por que motivo, não aparecer! Afinal, ele era um só… e havia tantos lugares para serem visitados! A história de suas renas velozes, que cortavam os céus do mundo inteiro, foi para mim, durante longo tempo, o maior dos mistérios!

Só muitos anos depois, já no Brasil, foi que enfeitamos nossa primeira árvore doméstica e eu ganhei meu primeiro presente de Natal: uma boneca de porcelana, resgatada de algum brechó, restaurada pelo avô, e com um lindo vestido de noiva, com véu e grinalda, costurados à mão pela mãe. Era linda!

Recordo-me de que, ganhá-la, foi uma felicidade ímpar, que só não foi completa porque não a recebi do Papai Noel. Ele passou em casa rapidamente, o avô me explicou, pois chegar até aquele bairro, na perdida aldeia de Carapicuíba, onde fomos morar, foi difícil e levou muito tempo! Não daria para ele ficar esperando pelo meu abraço, assim, ele a deixou debaixo de nossa árvore e partiu. Eu entendi!

Cresci, cultivando em mim esse espírito da magia de Natal e fico sempre desolada quando alguém me relata que, para si, essa data é sinônimo de tristeza!

Seria tão bom se, nesse dia, todos pudéssemos reencontrar nossa criança interior, pegá-la no colo e, bem junto ao coração, relembrar que Natal é a festa dessa outra criança que renasce a cada ano, trazendo consigo novas promessas e esperanças para um novo ciclo de vida. Esse é o maior milagre de todos! Como não ficar feliz ao recebê-la? (Ludmila Saharovsky)